暫置垃圾堆成「台灣新百岳」 彭啟明:焚化爐燒完約需11年 | 環境資訊中心

1130606 立法院第11屆第1會期社會福利及衛生環境委員會第20次全體委員會議

邀請環境部部長就「廢棄物暫存量逐年攀升,廢棄物處理政策短中長程規劃」進行專題報告,並備質詢

廢棄物暫存量逐年攀升,廢棄物處理政策短中長程規劃報告

環境部部長彭啓明 https://lis.ly.gov.tw/lydbmeetr/uploadn/113/1130606/801.pdf

立法院第 11 屆第 1 會期 社會福利及衛生環境委員會

廢棄物暫存量逐年攀升,廢棄物處理政策短中長程規劃

書面報告

報告人: 部長 彭啓明 中華民國 113 年 6 月 6 日

目 錄

壹、 前言

貳、 現況分析

參、 推動情形

一、一般廢棄物

二、事業廢棄物

三、研究創新

四、總體指標及預期效益

肆、 結語

主席、各位委員女士先生:

今天,大院第11屆第1會期社會福利及衛生環境委員會召開全體委員會議,感謝委員會邀本部列席報告。

本部已與經濟部、內政部等部會共同推動「廢棄物管理及資源化行動方案」,盤點事業廢棄資源量能,提出擴大去化強化措施,並已協調各部會釋出環保用地,提升事業廢棄資源處理量能;另我國並已於111年3月30日正式公布

「臺灣2050淨零排放路徑及策略」,提出「十二項關鍵戰略」,其中關鍵戰略8目標為「資源循環零廢棄」,依聯合國永續發展目標SDG12為核心,呼應淨零轉型,提高資源使用效率,建立資源永續利用社會。

冀請大院各委員支持,使本部各項策略能按部就班推進;為使大院各位委員對本部業務瞭解,謹彙整相關施政重點,敬請各位委員指教。

因應全球暖化、氣候變遷危機,國際上已有許多國家宣示淨零排放目標,順應國際發展趨勢,國家發展委員會已於 111 年 3 月 30 日公布「臺灣 2050 淨零排放路徑及策略總說明」,藉由能源轉型、產業轉型、生活轉型及社會轉型等 4 大轉型策略,以及科技研發、氣候法制等 2 大治理基礎制定行動計畫,輔以 12 項關鍵戰略整合跨部會資源,落實淨零轉型;另外,賴總統於 113 年 5 月 20日就職演說內容提及「我們必須發展創新驅動的經濟模式,透過數位轉型,以及淨零轉型的雙軸力量,來協助中小企業升級轉型」。

本部已訂定「資源循環零廢棄」關鍵戰略行動計畫及「廢棄物管理及資源化行動方案」,並奉行政院核定,跨部會分工推動資源循環工作。其中「資源循環零廢棄」關鍵戰略行動計畫,有別於以往廢棄物管理思維,規劃淨零轉型關鍵戰略第 8 項「資源循環零廢棄」,依資源回收再利用法成立「再生資源回收再利用促進委員會」,依物質成立 5 個分工小組,以及訂定「資源循環行動計畫」跨部會推動,將焦點放在生物質、有機化學物質、金屬及化學品、無機再生粒料四大物料促進廢棄物資源循環利用,減少廢棄物排出量;另為追蹤政策推動成效,選定資源生產力及人均物質消費量作為總體績效指標,期望逐年提高資源生產力,同時降低人均物質消費量。

一、臺灣物質流

近年我國物質投入總量皆達 3 億公噸,7 成以上仰賴進口,扣除加工再出口部分,國內實際消費量皆高於 2 億公噸,平均每人每年消耗約 11 公噸物質;另總體廢棄物產生量約 3千 2 百萬公噸,考量資源有限性及環境負荷,亟需推動使物料由「靜脈產業」回到「動脈產業」循環利用,因此,本部資源循環署針對廢棄物的管理,開始積極從廢棄物有效清理轉型到資源循環利用,期建立資源永續循環之社會。

二、廢棄物產出情形分析

112 年全國廢棄物量 3,162 萬公噸,一般廢棄物 1,158 萬公噸(占 36.6%),事業廢棄物 2,004 萬公噸(占 63.4%),分別說明如下﹕

(一)一般廢棄物

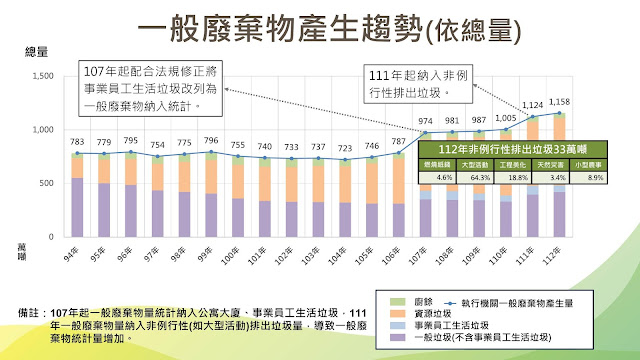

自 107 年起本部改制前環保署協助地方縣市興建的大型垃圾焚化廠全面完工後,家戶垃圾焚化處理量保持穩定且有增長趨勢,但因同時開始協助處理一般事業廢棄物,並自 107 年起配合法規修正將事業員工生活垃圾改列為一般廢棄物納入統計,及 111 年起納入「非例行性排出垃圾」包括集中燃燒之紙錢、非例行性大型活動垃圾、工程美化垃圾、天然災害垃圾及小型農事垃圾等,導致一般廢棄物妥善處理率自 104 年的 100%緩步下降至 112 年的 93%,同時一般廢棄物暫存量自 107 年起開始逐年累積至 112 年 84 萬公噸。

圖 1 歷年一般廢棄物處理趨勢

為有效推動垃圾減量、資源回收工作並建立合理的回收管道及市場制度,本部結合社區民眾、地方清潔隊、回收商及回收基金全面實施「資源回收四合一計畫」,實行資源回收、垃圾減量的工作,藉由回饋的方式鼓勵全民參與,並強化回收點設置以暢通回收管道。112 年資源回收量 627 萬公噸,其中應回收廢棄物於基金運作管理下,回收量達 151 萬公噸,較 111 年成長 5.72%。

(二)事業廢棄物

112 年列管事業共計 4 萬 6,573 家,產出事業廢棄物

為 2,004 萬公噸,較前一年減少 114 萬公噸,其中一般事業廢棄物產出量 1,856 萬公噸(占 92.62%),有害事業廢棄物產出量 148 萬公噸(占 7.38%)。從資源循環角度來看,全國事業廢棄物處理以再利用為主,約有 1,918 萬公噸(94.23%)將廢棄物處理/再利用為材料、粒料等用途,最終處置次之,約有 117 萬公噸以焚化、掩埋及固化等方式處理(占 5.77%)。

觀察事業廢棄物歷年統計資料,事業廢棄物近 5 年產生量大致呈平緩趨勢,每年平均約 2,000 萬公噸;事業廢棄物清運量近年大都多於產生量,112 年事業廢棄物產生量,未經處置前之暫時貯存量亦較前一年減少 31 萬公噸。

圖 2 歷年事業廢棄物產生量及清運量

一、一般廢棄物

(一)永續產品五作法

綠色設計

推動產品導入綠色設計提升循環永續,歐盟 2024年 4 月議會表決通過「產品永續生態化設計規章 (ESPR)」(草案),推動產品使用再生料、易維修、可回收再利用等綠色設計原則,有助於延長產品使用壽命與減少廢棄物產生。近期規劃先以自願性推動,參考歐盟生態化設計要求等規範,研擬綠色設計原則之驗證方法與機制,訂定「綠色設計推動作業要點」,與業者合作推動示範計畫。於 115 年以前完成訂定產品綠色設計準則累計達 2 項,協助產品導入綠色設計。

源頭減量(限塑政策)

我國自 91 年起實施之限塑政策,主要為減少垃圾產生量與處理量。基於臺灣國情與國人飲食習慣,本部針對購物用塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、塑膠托盤及包裝採取禁止、限制運作及鼓勵自備等管理方式,引導業者改變產品設計、改變民眾消費與生活習慣,以減少廢棄物產生與對環境的衝擊。

購物用塑膠袋

91 年公告「購物用塑膠袋限制使用對象、實施方式及實施日期」,規範公部門、私立學校、百貨公司及購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店及連鎖速食店,合計 7 類對象,消費者裝提其購買商品所需之購物用塑膠袋不得免費提供,且購物用塑膠袋之售價不得內含於消費者所購買之商品中。

106 年起擴大管制對象,將藥粧、美粧店及藥局、醫療器材行、3C 零售業、書局文具店、洗衣店、飲料店及西點麵包店等 7 類對象一併納入管制,總計管制 14 類對象。

實施管制後,與112 年使用購物用塑膠袋約100億個/年,較 91 年推動前減量

50%。但因國人消費習性及市場攤販未納入管制,購物用塑膠袋仍偏高,為民間團體呼籲應加強管制之對象,故本部於自 111 年起補助各縣市推動市場減塑,截至 112 年已試辦 42 個減塑市場。

免洗餐具

91 年公告「免洗餐具限制使用對象及實施日期」,針對 8 類場所禁用塑膠類免洗餐具,後續並於 95 年及 108 年要求公部門、學校、量販店、百貨公司及購物中心等 4 類場所內用不得提供各類材質免洗餐具。管制實施後,111 年塑膠類免洗餐具降至 16.4 億個/年。112 年考量生物可分解塑膠餐具仍為一次用產品,且影響塑膠回收體系,修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」公告事項第2 項,將生物可分解塑膠材質免洗餐具納入限制。另透過以公帶私、以大帶小方式進一步推動免洗餐具減量,110 年 9 月 29 日函頒「政府機關、學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水作業指引」,111年至 112 年累積使用循環容器供餐約 279.8 萬個;提供循環容器或接受自備容器盛裝外送服務之業者累計有 2,219 家,並持續增進循環容器服務之供應量能,定期更新公布資訊於本部「一次用產品源頭減量宣導網」及「環境即時通」App。

飲料杯自備及循環杯推廣

公告修正「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」於 111 年 7 月 1 日正式實施,要求連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場應提供自備飲料杯至少新臺幣(下同)5 元價差,連鎖便利商店及連鎖速食店於 112 年應提供循環杯借用服務。公告實施後,飲料杯自備率已由 6%提高至 17%,112 年 5%規定應提供循環杯借用門市為 748 家,實際提供門市數為 2,279 家,加計主動提供循環杯業者星巴克,合計約 2,843 家門市提供(統計至 112 年 12 月底止),112 年共借出約 34.7萬個循環杯。另於 113 年 9 月 1 日起各縣市飲料店均實施禁用塑膠一次用飲料杯。

為加強民眾使用循環杯的信心,本部擬定「循環(外借)杯良好服務指引」,公開循環杯清洗消毒程序,目前已有統一超商、摩斯漢堡、麥當勞、肯德基、星巴克、中油公司及全家便利商店 7 家符合。

另為降低離島地區之環境負荷及減少一次用飲料杯使用量,107 年於屏東縣琉球鄉啟動環保杯借用共享計畫,110 年起外更擴大於臺東縣(綠島、蘭嶼)、澎湖、金門及連江推動離島飲料杯借用服務,並結合當地觀光活動加強宣傳效果,增加服務曝光度吸引遊客使用,合計設置超過 200 處借、還杯點,便利遊客以琉行杯購買飲品或至飲水機處裝水。統計 107 年至 112 年,離島飲料杯借用量超過66.6 萬杯。

一次性塑膠吸管

108 年公告「一次用塑膠吸管限制使用對象及實施方式」,要求政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、連鎖速食店等 4 大類合計約 8,000 家對象,不得提供一次用塑膠吸管給顧客內食餐飲使用。實施管制後,受管制對象一次用塑膠吸管使用量減少約 1 億支/年。限制使用對象為方便作業,外帶採用與內用相同之管理方式,不提供一次用塑膠吸管,以及四大連鎖便利商店、部分咖啡店如星巴克、餐廳如 Friday 等非現行塑膠吸管之限制使用對象也自發響應減塑措施,無顆粒的冷飲品項改用就口杯蓋、不主動提供吸管或改提供取得生物可分解塑膠環保標章認證之吸管,顯見政策推動亦產生相當程度的外溢效果。

延長使用

訂定維修策略延長產品壽命,辦理社區維修種子師資、人員培訓及推廣課程等維修培力工作,推廣設置社區維修站,與地方政府合作推動設置維修示範區域累計達 3 處,提升物品維修及二手交換便利性,促使民眾積極響應,建立國內愛物惜物推廣文化,落實廢棄物源頭減量效益。

資訊揭露

推動產品資訊揭露,參考歐盟產品數位護照管理制度規範製造業者揭露產品之材料使用、維修方式、碳足跡等資訊,建置我國產品數位履歷系統,並與品牌商、維修商、回收商等業者合作推動試行,評估透過資訊揭露,促進產品資源循環模式與流向追蹤管理,透過數位工具推估各項循環策略減廢效益,滾動檢討循環策略與措施。

112 年參考歐盟產品數位護照管理制度規範製造業者揭露產品材料使用等資訊,以車用電池組及筆記型電腦作為產品數位履歷系統試行品項,已完成建置我國雛型架構,並與筆電品牌商及回收商、車用電池組製造商及回收商等業者合作試行登入產品數位履歷資訊件數達 10,000 件。

此外,規劃推動維修度指數策略鼓勵消費者選購耐用且易維修之產品,引導生產者改良產品設計及延長產品使用壽命,已於 112 年邀請華碩、宏碁、蘋果、三星等合作試行手機及筆電維修度指數評估,並研訂「電子產品維修度指數推動指引」草案,未來將有助於消費者和企業在購買產品時做出明智的選擇。

循環採購

以公部門優先推動循環採購產品服務化,促進循環採購產品服務化新商業模式,112 年擬定「公部門循環採購指南」(草案)彙整國內外推動以租代買、共享經濟等循環採購實務案例與公部門預算編列原則。另於 112 年 12 月委託臺灣銀行代辦「筆記型電腦資訊專業服務(含設備提供)」及「平板電腦資訊專業服務(含設備提供)」共同供應契約案,研擬共通性採購規範及採購需求。

(二)資源回收

現況說明

因資源垃圾除了透過地方政府公告執行機關回收項目外,針對具有回收再利用價值、不易清除處理或含有長期不易腐化成分等性質的物品或容器,依廢棄物清理法公告為應回收廢棄物,目前已公告有 14 大類38 項 73 種。本署向應回收廢棄物項目的製造業及輸入業者徵收回收清除處理費,作為資源回收管理基金,鼓勵全民參與資源回收,並將資源回收物料高值化利用。

推動成果

平板包材納入應回收項目

112 年 5 月 19 日公告修正「物品或其包裝容器

及其應負回收清除處理責任之業者範圍」;7 月 13日公告修正稽核認證作業手冊(廢塑膠容器類),讓原本廢棄的薄片泡殼、平板容器等塑膠平板包材得以回收再利用。

暢通回收管道 i.貯存場優化

自 109 年起補助縣市政府辦理資源回收場優化改善工程,提昇資源回收作業環境,至 112年底累計完工 25 場。

資收車補助

自 87 年起至 112 年止補助汰換老舊資源回收車 3,832 輛,統計全國資收車總計 5,564 輛,平均車齡降至 8.76 年,足以因應資收清運量能。

113 年補助地方政府換購資源回收車共 166 台,採競爭型機制,並依財力分級按比例補助,以換購「油電」及低污染「柴油」資收車為主。

資收關懷計畫

112 年補助 1 億 643 萬 7,324 元,共計 23,940

人次參與,回收 12,967 公噸。計畫內容包含「保價回收補助」、「到府收運服務」、「補充防疫設備」、「微型保險」、「環境清潔服務」與「資收行動站」六大措施,落實基層資收個體戶關懷照護。

創新精進做法 i.綠色費率

鼓勵電子產品責任業者朝物料循環再利用方向設計,先期以塑膠循環為目標,自 112 年 7月 1 日~114 年 6 月 30 日於電子產品中添加 25%以上塑膠再生料者,享一般費率 85%之綠色費率優惠,另環保標章產品為 95%。

塑膠容器符合添加

25%以上塑膠再生料、單一材質、瓶身原色或白色且無印刷、無標籤或標籤高度不大於瓶高 30%、瓶蓋不脫落等,享優惠費率。玻璃容器逆向回收至重複填充製程,享優惠費率。

精進補助

為暢通廢玻璃容器再利用市場,除修正公共工程施工綱要規範、輔導新處理廠、要求執行機關加強分色回收等措施,另新增公告廢玻璃再利用產品精進補貼費率,每月可增加高值化再利用量約 1,500~3,000 公噸。

另為鼓勵產業提升廢輪胎物質循環比率,推動廢輪胎處理業及橡膠產品製造業進行異業結盟精進補貼,將廢輪胎破碎後之橡膠粉再製成再生膠,並添加至橡膠製品者,給予精進補貼。

本(113)年規劃推動廢液晶面板高值化再利用,以異業結盟或廠內製程延伸再利用方式,將廢液晶面板高值化成產品者,額外給予精進補貼。

(三)妥善處理

因應多數焚化廠已運轉超過

20 年,本部協助地方政府辦理焚化廠升級整備以提升整體處理效能及減少污染排放。預計至 113 年底,全國既有 24 座焚化廠累

計 17 廠啟動升級整備工程,其餘 8 廠地方政府規劃辦理中,於焚化廠整備期間,本部已協調各廠錯開整備期程,並採分年分段方式辦理,以維持穩定提供國內垃圾焚化處理量能每年約 650 萬噸,緩減垃圾處理壓力。

本部已持續協助地方政府建立廢棄物自主處理設施,提升垃圾處理量能,亦增加全國垃圾處理彈性,除全國 24 座既有大型垃圾焚化廠處理量能可維持在 650萬噸焚化量能外。自 112 年起桃園市、花蓮縣及臺東縣共 3 廠陸續投入營運,全國每年垃圾處理量預估增加27 萬噸;自 113 年起新設雲林麥寮六輕焚化爐汰舊換廠協處雲林縣垃圾、113 年底新竹縣熱處理設施預計完工運轉、116 年底臺南市城西焚化廠汰舊換新促參案預計完工運轉,屆時全國焚化處理量能將增加 50 萬噸。

(四)紡織循環

112 年舊衣回收量約 7.6 萬公噸,其中約 77%可做為二手衣內外銷、擦拭布、填充材等使用。為推動紡織品資源循環利用,針對紡織品不同生命週期階段,從生產面、使用面、回收面及循環面等四大面向,分別訂定相關推動指引,包括:110 年 11 月 8 日頒訂「民眾回收舊衣指引」加強宣導民眾舊衣回收觀念;111 年 4 月 12 日頒訂「執行機關委託民間團體或業者設置舊衣回收箱管理指引」強化管理舊衣回收箱以維護環境整潔; 111 年 9 月 29 日頒訂「服裝環保化設計指引」,推廣服裝設計領域導入循環設計元素;112 年 12 月 18 日頒訂「連鎖品牌服飾業及百貨零售業紡織品循環指引」,使業者落實生產者延伸責任,並培養消費者購買永續循環產品習慣;113 年 1 月 24 日頒訂「機關及公民營單位服飾紡織品循環採購指引」,串聯我國紡織業供應鏈,推動採購紡織品循環產品,並提供維修或回收服務等新商業模式。建構紡織品纖維到纖維循環,促進我國紡織品循環永續,減少紡織品廢棄物的產生與對環境面的衝擊。

二、事業廢棄物

(一)能資源循環利用

提升資源回收效能,結合經濟誘因,並建立分級分類管理架構,推動生物質資源、有機化學資源、金屬及化學品資源及無機資源等四大物料材料化、燃料化及肥料化,並建置資源循環雲及四大物料資訊平台作為輔助,促使資源循環最大化、廢棄物處理最小化。

四大物料循環

提升資源回收效能,結合經濟誘因,並建立分級分類管理架構,推動生物質資源、有機化學資源、金屬及化學品資源及無機資源等四大物料材料化、燃料化及肥料化,並建置資源循環雲及四大物料資訊平台作為輔助,促使資源循環最大化、廢棄物處理最小化。

生物質資源循環

促進生物質循環利用,推動產業源頭減量,依料源評估分級利用方式,強化產業鏈結及研發高值化應用與能資源處理技術,藉由跨部會合作,已完成就源處理、區域利用及跨域循環等共計 15場示範案例。另為促進產業媒合,透過跨部會數據資料介接,整合國內生物質使用及排出資訊,建構料源地圖及生物質循環資訊平台。

有機化學資源循環

為促進我國塑膠資源循環利用,推動塑膠再生料使用,活絡再生料市場,目標於 114 年再生料使用比率達 25%;119 年再生料使用比率達 30%。資源循環署於 111 年訂定「非填充食品之塑膠再生商品推動作業要點」,優先推動品項包含化粧品、動物清潔保養用品、清潔劑、潤滑油(劑)等,並建立相關經濟誘因。112 年完成辦理 9 式塑膠再生商品審查、核發證明文件,通過審查商品資訊已公布於資源循環署網頁;規劃建置塑膠資源流布資訊平台,蒐整跨部會數據,建構我國整體塑膠流布情形。

金屬及化學品資源循環

透過辦理化學品租賃示範輔導,由供應商落實產品生命週期管理與循環利用服務。112 年度完成辦理 2 場次化學品租賃示範輔導說明會及輔導

1 家活性碳租賃之規劃運作,試辦階段作為未來制定管理方法之參考依據。針對氫氟酸循環產業,推動及強化科技廠污泥分流與分管提升純度至 70%以上,以利於氟資源高值化產品,已有科技廠配合執行。

有關金屬化學品循環資訊平台已完成年度建置架構規劃,未來依分年計畫逐步完備平台各區塊功能,例如廢棄物主題流向流布主題查詢工具、各階段量能管理工具等。

無機資源循環利用

推動無機再生粒料適材適所分流應用,透過相關妥善政策引導、法規規範、技術研發提高品質及經濟誘因等措施,發揮粒料之循環價值,達到資源循環再利用目標,再利用方式以道路工程、控制性低強度回填材料(CLSM)、水泥生料及港區填築為主,目標至 115 年循環利用率達 78%;119 年循環利用率達 81%。

依行政院 111 年 9 月 26 日核定「推動再生粒料應用於港區填築工程綱要計畫」,盤點港區可填築區位,相關部會依執行策略及分工事項,推動再生粒料應用於北中南各港區填築工程。中鋼轉爐石完成實驗室試驗、臺北港現地填築試驗、環評作業等三階段評估作業,109 年 11 月至 113 年 4 月止,於臺北港造地填築總計約 476 萬噸。焚化再生粒料已完成實驗室試驗、臺北港現地填築試驗,目前辦理環評作業。臺中港已完成現地填築試驗作業,113 年 4 月已完成第 3 次環境監測作業。

資源循環管理平台(資源循環雲)

本部規劃建置資源循環管理平台(資源循環雲),以整合資源自取得、製造、使用、廢棄處理及回收循環利用等全生命週期資訊,提升資源管理機制並追蹤監測循環利用成效,且透過資源循環減碳效益試算、媒合與交易、技術創新等功能,促進產業共同推動資源循環。

(二)量能平衡及管理

為解決事業廢棄物處理問題,本部與經濟部、國科會、內政部、農業部等部會共同盤點「工業、農業、營建、生活」四大類廢棄物量能,以精準盤點廢棄物數量、流向,將問題分為處理量能不足及需加強管理,並依其處理性質分為可燃事業廢棄物、無機廢棄物、有機廢棄物及化學品廢棄物等類別,提報「廢棄物管理及資源化行動方案」,透過跨部會合作推動以短期量能平衡,中期去化累積,長期資源循環,經行政院於 111 年 9 月26 日核定,於 113 年 1 月 10 日修正,跨部會合作推動,推動措施及執行情形如下:

可燃事業廢棄物

由於過去應設置事業廢棄物焚化處理設施未完全設置,為解決可燃事業廢棄物處理設施量能不足及累積暫存的問題,應推動廢棄物處理設施之補充設置與輔導,並強化源頭減量及分類分流清理。其減量作為主要為輔導業者源頭減量,及依廢棄物性質分類分流清理。(由經濟部、國科會、農業部、內政部負責推動)

無機廢棄物

在事業廢棄物由事業負責處理原則下,因其處理設施或去化量能尚有不足,政府協助推動再生粒料。在符合環境標準、使用用途與地點及工程規範的施作方式適材適所分流應用。現有陸域工程應用外,因能大量使用集中管理,並進行中長期規劃,推動再生粒料使用於港區填築工程。(由經濟部、交通部、內政部、本部負責推動)

有機廢棄物

為改善畜牧糞尿排放影響周遭環境,從畜舍強化源頭減量,朝能資源化利用。為強化雞糞堆肥處理方式,增加生物處理機設備及集中處理場設置,完善處理設施。主要是採畜牧糞尿資源化,其減量作為包括有從源頭輔導畜牧場廢水減量,補助推動高床節水設備,輔導畜牧糞尿資源化再利用,並協調台糖及地方政府設置集中處理中心,強化沼液沼渣資源化利用途徑。(由農業部負責推動)

化學品廢棄物

化學品廢棄物部分,目前去化量能尚足,預期科學工業園區產業產生量將持續成長,其減量推動策略主要朝向透過化學品廢棄物提升純化技術及回收量能,促使化學品廢棄物資源循環利用,降低原生物料之開採與廢棄物產出。(由國科會負責推動)

營建產出物

加強營建廢棄物分流管理,從產源產出、至經再利用或處理機構之營建廢棄物及營建剩餘土石方採分流管理。營建工程產出物如判定為營建剩餘土石方,由餘土主管機關列管及掌握流向;如為廢棄物,由環保機關依權責列管及掌握流向。(由內政部、本部負責推動)

事業廢棄物再利用

為促進事業廢棄物源頭減量,本部推動資源循環再利用,訂定事業製程產出物 10 種資源循環模式,並納入事業廢棄物清理計畫書審查作業參考指引。事業採行循環模式經廢清書審查通過,將其廢棄物導入資源循環,如符合閉鎖式循環方式、具技術可行性及良好的運作管理,則可循環利用而達到廢棄物減量之效果。

目前內政部、經濟部、國科會、衛福部、農業部與本部等 10 個部會已依廢棄物清理法第 39 條規定分別訂定所管事業之事業廢棄物再利用相關規定及管理制度,以推動公告/附表及許可之再利用,且從事業廢棄物清理途徑分析,歷年皆以再利用流向申報為最多,近年來多在 1,800 萬公噸左右,再利用率多維持在 80%以上。

石綿建材廢棄物清除處理

本部於 112 年向行政院爭取 16 億元經費,建立排出管理機制及補助地方政府協助民眾清除處理石綿建材廢棄物;為提供地方政府辦理石綿建材廢棄物清除處理計畫申請及審查作業之依循,本部於 112 年8 月 15 日函頒「石綿建材廢棄物清除處理補助作業原則」;另於 112 年 10 月 26 日函頒修正,將違章建築及非住宅使用之其他民生建築部分納入補助範疇。

112 年石綿建材廢棄物清除及處理補助計畫計有 17 縣市提出,其中 10 縣市申請補助清除處理,經統計地方政府受理民眾申請案件共計 974 件,已清理408.58 公噸。113 年已核定 20 縣市辦理石綿建材廢棄物清除處理計畫,合計補助 4.9 億元,預估清理7,000 公噸石綿建材廢棄物。

依據促進民間參與公共建設推動設置廢木材資源化設施

為推動國內廢木材資源循環之政策,本部提報行政院 111 年 6 月 27 日核定「減量回收及資源循環推動計畫」公共建設計畫,於國內依促進民間參與公共建設法規定設置 3 廠廢木材資源化設施,現行評估採有償 BTO、BOO 及 ROO 等促參方式推動。

料源整合民眾及政府端產出之廢木質家具、廢樹枝等,搭配民間裝潢修繕業、家具業及營建產業等產出之廢木材,將其轉製為木屑或固體再生燃料,提供鍋爐、水泥窯及電廠等產業使用,具減碳、減煤之效益。北區部分目前刻正依促參法規定,辦理政策公告中;中南區依促參法規定,研擬政策公告、可行性評估及先期規劃等程序。

(三)推動塑膠資源循環

聯合國已通過決議將制訂具法律約束力、涵蓋塑膠從生產、消費到棄置整個週期的條約,並預計於 113 年提出「全球塑膠公約」訂定進度與具體內容,目前聯合國提出 12 項核心義務。本部會扣合聯合國提出草案的各項重點、重要關注品項範疇,釐清國際與臺灣推動的差異,並參考各國的意見與推動方式,進一步對照與確認臺灣推動面向與期程。

我國已執行相對應的項目包含:訂定塑膠產品減量減量措施、廢棄物管理與跨境規範;透過法令與經濟誘因引導產品源頭設計與替代作法;以資源回收四合一制度落實生產者延伸責任,建立產業循環網絡模式、強化回收基礎設施及分類技術、促進資訊公開等。

(四)固體再生燃料(SRF)管理精進作為

為提升 SRF 製造品質及管制空污排放,本部於 113年 3 月 22 日函頒修正「固體再生燃料製造技術指引與品質規範」,針對製造廠加強料源管制、加嚴 SRF 品質標準及建立產品分級制度、規定新設廠採 3 階段實質審查,確認其產製能力,同時限制使用廠設施型式。再空污排放方面,本部前於 112 年 7 月預告修正資源循環燃料等級成分標準、使用規範,及管末排放增訂重金屬及戴奧辛排放標準,經檢討整合,預計於 113 年 6 月底前再次預告。

為協助 SRF 產業建立健全體質,本部將籌組「SRF營運體檢輔導團」,對 SRF 製造廠及使用廠進行全面體檢及產業輔導,找出現有問題環節,提出因應對策。短期進行產業輔導,診斷問題並提出解方及體檢報告書;中長期則盤點 SRF 產業營運動態及效益,提出 SRF 白皮書,並協助業者成立聯盟,建構 SRF 轉廢為能良好的產業環境。

三、研究創新

因應全球淨零排放趨勢,規劃我國淨零排放路徑藍圖並啟動相關淨零排放工作,有必要檢視並投入資源,推動資源循環相關技術,促進達成減碳目標,爰辦理「淨零排放-資源循環減碳技術計畫」。

為解決回收料源來源不明、現行處理方法會衍生環保問題或較高處理費、成分複雜導致處理不易、分類不易導致再生料品質不穩定、資源循環產業鏈有斷鏈需進行資訊整合、清除機構和再利用機構缺乏效益評估、廢棄物目前去化不易需開拓其他處理管道以及主管機關不同需跨域整合等問題,以「管理平台建置」、「再利用產品再生技術提升」、

「循環過程導入科技應用」與「效益評估」四大主軸,發展資訊管理平台,整合物質流向與量能,即時掌握資源循環基礎資訊,並借鏡國際針對廢棄物推動循環之作法以及應用自動化、智慧化升級等,優化回收製程能力、開發新興循環利用技術,最後透過資源使用效率、環境效益與減碳效益等評估工具,檢視研究之貢獻度。

四、總體指標及預期效益

(一)資源循環關鍵績效指標

本部係以「資源生產力」、「人均物質消費量」、「一般廢棄物回收率」及「循環利用率」作為資源循環關鍵指標,已訂定 114 及 119 年目標,各項指標說明下:

資源生產力:主要係追蹤資源使用及經濟發展脫鉤之情形,衡量每單位物質消費量所得之生產總值,即評估資源使用效率,如具產品高值化技術者,可製造較高經濟價值之產品,進而提升資源生產力指標;而以物質使用而論,越能使用再生料者,可降低國內物質消費量(降低進口物質、國內開採並使用之物質量),亦可提升資源生產力數值。

人均物質消費量:為國內物質消費量的衍生指標,評估國內物質使用情形,推動源頭減量、資源循環再利用相關工作,可有助於降低物質消費量,減緩資源匱乏之風險。

一般廢棄物回收率:統計一般廢棄物產生量中資源回收量之比率。

循環利用率:因「資源生產力」及「人均物質消費量」指標之表現涉及我國整體資源使用,較難以反映目前資源循環推動成效,爰補充「循環利用率」用以評估我國廢棄物產生後,經收集進入循環利用之能力。

「資源生產力」、「人均物質消費量」及「循環利用率」相關計算數據產出時間不一,約於當年度 8 月底產出前年度之指標數據。

(二) 十項關鍵項目目標達成情形

因應我國 2050 淨零排放目標,本部提送 2050 淨零轉型「資源循環零廢棄」關鍵戰略行動計畫,於 112 年4 月 21 日奉行政院核定,優先挑選生物質、塑膠、無機材料及粒料、化學品、廢棄物能源化及生質能、紡織品、電器與電子產品、儲能及電動車用電池、太陽光電模組及風力葉片、產品數位護照等 10 個關鍵項目,分別擇1-3 項指標並訂定短、中、長期目標,以 72 項行動跨部會推動,期提升資源生產力並降低人均物質消費量,邁向零廢棄與淨零排放之雙零願景。依 112 年度執行成果,大多已達成預定目標,除一次性塑膠包裝用量減少率、提升紡織品回收量等受產業、COVID-19 疫情及民生消費影響未達標,未來本部將持續加強推動各項資源循環措施。

以資源循環零廢棄作為願景,並依聯合國永續發展目標SDG12 為核心,呼應淨零轉型,提高資源使用效率,建立資源永續利用之社會;訂定資源循環促進法(草案),翻轉廢棄物管理觀念,創造經濟誘因,促進資源化利用;建構資源循環管理平台(資源循環雲)、提升創新技術並建立商業模式,營造有利循環環境;發展數位轉型,整合資訊服務提升效率,深化資源循環思維,加強宣傳與國際合作;強化民生關注議題,多元化措施及法制作業,持續推動限塑政策,達到減量成果。

資源循環之推動須由政府機關分工協作,以上報告,懇請大院委員不吝指教。

沒有留言:

張貼留言