114年國家永續發展獎 得獎名單揭曉

【113年國家永續發展獎】即日起至6/15受理報名

【112年國家永續發展獎頒獎典禮】

🏆龔明鑫主委今(11/30)出席 #112年國家永續發展獎 頒獎典禮。本屆永續獎報名單位達121家,經三階段選拔,最終評選出35家單位獲獎👏

🏆龔主委致詞表示,永續發展是國家重要政策之一,永續會在院長帶領下定期召開會議,共同擘劃國家永續發展藍圖,每年也訂目標並檢視推動成果,去年更發布我國第二次「臺灣自願檢視報告」(VNR)向國際展示台灣落實SDGs的成果。

🏆本次35個得獎單位皆為公私部門推動永續發展的優秀典範,教育類獲獎名單來自台灣從北至最南的學校,顯示校園積極投入永續行動。企業類得獎單位涵蓋電信、傳產及金融業,還有地方創生團隊獲獎,參與永續產業也愈趨多元。民間團體類則透過創新作法推動永續工作。政府機關類以善用智慧科技結合在地特色,各具亮點成果。

🏆永續獎自2004年至今已進入第19屆,近年的參與度更為熱絡及多元,期待政府與民間一起持續努力,讓台灣在永續發展的進程上繼續邁進。

🔍得獎名單請參考官網

👉 https://gov.tw/2g3

2022-12-14。親頒國家永續發展獎表彰得獎者貢獻 蘇揆盼持續努力落實環境永續目標

行政院長蘇貞昌今(14)日出席「111年國家永續發展獎頒獎典禮」,親自頒獎予各得獎單位,表揚、肯定及感謝他們對環境永續發展所付出的努力與貢獻,並期勉社會各界以得獎者為典範,共同為環境永續發展努力。蘇院長也強調,為達成蔡英文總統宣示「2050淨零排放」的目標,政府已積極從法制、政策及預算等各方面著手,並勉勵大家更加把勁,努力做到更好。

111年國家永續發展 得獎名單揭曉

https://ncsdaward.ndc.gov.tw/home/News

本年度國家永續發展獎,在全國134個機關團體熱烈報名下,行政院永續發展委員會秘書處自111年6月16日至10月11日間,分別辦理永續獎初選、複選、決選三階段評選會議。經過激烈的競爭下,選出四大類別,共計52個得獎單位,預計12月將由行政院院長親自頒獎(行政院院長兼任永續會主任委員)。恭喜以下得獎單位(依筆畫順序):

教育類

- 中原大學

- 國立中央大學

- 國立高雄科技大學

- 國立雲林科技大學

- 國立暨南國際大學

- 逢甲大學

- 新北市平溪區平溪國民小學

- 嘉義縣中埔鄉和睦國民小學

- 臺中市私立明道高級中學

- 臺中市私立惠明盲校

企業類

- 中國信託金融控股股份有限公司

- 中華航空股份有限公司

- 中華電信股份有限公司

- 元大金融控股股份有限公司

- 太平洋崇光百貨股份有限公司

- 日月光半導體製造股份有限公司_高雄廠

- 台灣好室有限公司

- 巨大機械工業股份有限公司

- 兆豐金融控股股份有限公司

- 合作金庫金融控股股份有限公司

- 吉星共享股份有限公司

- 亞洲水泥股份有限公司

- 和泰汽車股份有限公司

- 花王(台灣)股份有限公司

- 南茂科技股份有限公司

- 盛發生物科技有限公司

- 第一商業銀行股份有限公司

- 富邦金融控股股份有限公司

- 富邦媒體科技股份有限公司

- 陽明海運股份有限公司

- 群創光電股份有限公司

- 裕隆汽車製造股份有限公司

- 福壽實業股份有限公司

- 綠藤生物科技股份有限公司

- 臺灣土地銀行股份有限公司

民間團體類

- 有限責任台東縣東海岸原住民社區合作社

- 社團法人臺灣山林復育協會

- 南投縣埔里鎮桃米社區發展協會

- 財團法人新港文教基金會

- 高雄市旗山區糖廠社區發展協會

- 臺北榮民總醫院

政府機關類

- 交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處-公私協力-國際永續旅遊島計畫

- 行政院農業委員會水土保持局-藏水於農、保土於坡 推動農地水土保持強化坡地韌性計畫

- 桃園市政府水務局-臺灣不再「渴」望-桃園水資源循環經濟及智慧節水計畫

- 高雄市政府工務局-亞熱帶區域的永續建築策略 高雄厝推廣計畫

- 高雄市政府水利局-民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫

- 教育部-教育部環境教育政策推動專案計畫

- 新北市政府-五股垃圾山環境整頓計畫

- 經濟部水利署第九河川局-公私協力恢復鱉溪河川生命力

- 臺中市政府水利局-公私協力更有力 永續發展東大溪

- 臺南市政府經濟發展局-陽光電城3.0 永續發展齊淨零

- 衛生福利部中央健康保險署-健保E卡在手加值便利無窮

109-11-25。頒發國家永續發展獎 蘇揆盼各界共同為永續發展努力

行政院長蘇貞昌今(25)日出席「109年國家永續發展獎」頒獎典禮並向所有得獎者表達感謝。該獎項至今已第17屆,由行政院國家永續發展委員會評選出「教育」、「企業」、「民間團體」及「政府機關」四大領域的典範,供各界遵循學習。院長有感的表示,人的一生渺小而短暫,但承接百代正是我們的責任,政府重視國家永續且責任重大,期盼各界一起努力,讓我們共同生活的環境能夠永續。

蘇院長表示,天地是萬物的逆旅,光陰是百代的過客,人處其中恰如恆河的沙水,渺小而短暫,引用詩人李白的「春夜宴桃李園序」以突顯永續的重要性。聯合國將永續發展訂為目標,也是各國的主軸,如何讓國家永續,因為承接百代,延續下去正是我們的責任。

蘇院長表示,「國家永續發展獎」已是第17屆,每屆評選出受獎人作為典範,讓各界學習、遵循,共同為永續發展更盡力。感謝行政院國家永續發展委員會持續努力及評審委員協助,從政府機關、學校、社會團體、企業,評選出著有績效,足以作為各領域典範的得獎單位,並在行政院大禮堂頒獎表揚。

蘇院長指出,各得獎單位以此次受獎作為社會各界典範,請各界也能共同為國家永續努力,也希望因為大家的共同努力,讓我們共同生活的環境,從大到小、從天到地、從人到整個萬物都能永續。

行政院國家永續發展委員會表示,「國家永續發展獎」分為「教育」、「企業」、「民間團體」與「政府機關」四大類獎項,蘇院長逐一頒發獎項給各大類得獎單位,並與所有得獎人合影。教育類獲獎單位有「中國醫藥大學」、「國立成功大學」及「臺中市私立明道高級中學」;企業類獲獎單位有「玉山商業銀行股份有限公司」、「南亞科技股份有限公司」、「華南商業銀行股份有限公司」;民間團體類獲獎單位有「財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會」、「財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會」;政府機關類獲獎單位有「行政院農業委員會林務局-國有林治理工程生態友善制度計畫」、「國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場-生態觀光及農業六級化經營管理計畫」、「衛生福利部中央健康保險署-健保醫療雲端E化臺灣健康醫療網」。

108-11-25。政院:全民參與並落實理念 邁向永續台灣

行政院政務委員張景森今(25)日出席「108年國家永續發展獎頒獎典禮」時表示,台灣擁有豐富多元的文化,也有進步、穩定及自由的公共制度,產業結構完整,產業鏈緊密連結,政府希望藉由永續發展獎的頒發喚起更多的永續意識,引領全民參與。

張政委指出,「國家永續發展獎」自民國93年開辦至今,已邁入第16屆,審查過程嚴謹,經過書面初審、實地複評及決選3個階段,評選出教育、企業、民間團體及政府機關等4類,12個推動永續發展的績優單位,另為鼓勵積極推動永續發展的單位,今(108)年度也特別增加「入選獎」。

張政委表示,永續發展的範疇廣泛,涵蓋社會、經濟及環境等領域,人口老化、氣候變遷、能源轉型、長期照護、弱勢照顧及社會包容等進步價值,皆與台灣永續發展息息相關。行政院近年來關注國際永續發展動態,參考聯合國永續發展目標,透過兩次全國性的公民參與活動,由永續會統籌完成本土化介接工作,去(107)年底提出我國的「台灣永續發展目標」,今年進一步訂出對應指標,期許到2030年,讓下一世代享有自然資源平衡、節能減碳、數位化與智慧化、安居樂業、包容平等及經濟循環發展的美麗台灣願景。

張政委表示,為推動永續發展,除了因應各國發展現況,也需要連結在地價值和生活型態,同時有賴彙集各界資源、共同努力。行政院頒發「國家永續發展獎」,除表揚推動永續發展績效卓著的單位外,也希望藉由得獎單位的經驗分享,將永續發展理念與實務落實到社會各方面,加速台灣早日達成永續發展的目標。

張政委指出,今年度國家永續發展獎的得獎單位與亮點成果可見幾項特色。「教育類」方面,台灣從基本教育到高等教育皆積極融入永續發展理念,成為教育體系的基本推動方向,在硬體面有綠色、智慧化的校園;在治理面,今年的得獎學校更加注重性別平等友善、由下而上的社區營造、全民教育與高齡參與,以及增進學生的國際人文、對地球的關懷,層面深入而廣泛。

張政委進一步指出,「企業類」方面,除了永續的製造業之外,已有著重金融服務與生活服務的企業獲獎,在節能減碳、環境安全衛生、智慧化與雲端數據、員工福址及在地貢獻等層面,皆是優良典範。台灣整體的產業面,除了製造業外,金融服務業也不再僅注重經濟生產的層面,並涵蓋整體營運的社會與環境層面關懷,這是國家進步的重要指標之一。

張政委表示,「民間團體類」的得獎單位橫跨自然資源、教育文化及生活品質等不同層面,積極投入公民參與,聚沙成塔,與政策相輔相成。得獎單位在不同領域呈現不同面貌,未來民間團體能發揮的想像力,遠超出目前的狀況。

張政委進一步表示,「政府機關類」的得獎單位展現我國政策的進步價值,例如節能減碳、地方創生、青年人力資源利用及環境保護等,已綜整展現成效。得獎單位展現跨機關互相合作、理解與協助,以及與民間、利害關係人充分溝通和諮詢,展現政策效益,政府機構的文化已有長足進步。

張政委並對於得獎單位長期投注及關心永續發展推動工作,協力使國家往永續發展的目標大步前進,表達感謝與敬意。

行政院表示,108年「國家永續發展獎」獲獎單位包括:大葉大學、朝陽科技大學及嘉義市立志航國民小學獲得「教育類國家永續發展獎」;第一商業銀行股份有限公司、遠傳電信股份有限公司及歐萊德國際股份有限公司獲得「企業類國家永續發展獎」;社團法人中華民國荒野保護協會、財團法人莊福文化教育基金會及財團法人慈心有機農業發展基金會獲得「民間團體類國家永續發展獎」;以及交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、農業委員會林務局花蓮林區管理處及桃園市政府工務局獲得「政府機關類國家永續發展獎」。

107-12-28。賴揆:在政策中落實永續發展目標

行政院長賴清德今(28)日頒發「107年國家永續發展獎」,時表示,台灣地狹人稠,缺乏天然資源,環境負荷大,各項施政都應朝永續發展的面向推動,如何落實聯合國17項永續發展目標,含括經濟發展、環境保護、氣候變遷、能源轉型、人口老化、少子化危機、弱勢民眾照顧,以及建立包容社會等,是行政院的重要工作。

賴院長指出,「國家永續發展獎」的得獎單位來自政府、民間及學校各界,雖然領域不同,但精神一致,兼顧經濟發展、環境保護,同時創造社會公益,讓台灣整體可以持續往前邁進,殊為不易,賴院長也特別向獲獎單位表示敬意與謝意。

此外,賴院長感謝行政院國家永續發展委員會各位委員的支持與協助。行政院為推動永續發展目標,不僅召開數十次跨部會會議,與立法院永續發展相關委員或團體進行溝通,並在國內舉辦7次大型公聽會;「台灣永續發展目標草案」也在歷經數次盤點與精進之後,終於在本(12)月通過,確立台灣永續發展的目標。

賴院長也特別感謝長榮大學李泳龍校長。他表示,長榮大學自2002年起即協助台南市巡守與整治二仁溪,迄今二仁溪已可以在溪口捕鰻苗,努力成果有目共睹。

行政院國家永續發展委員會表示,「國家永續發展獎」自民國93年首次頒發,今年已邁入第15屆。「國家永續發展獎」的選拔,分為書面初審、實地複評和決選3個階段,經過委員嚴謹審查,共評選出「教育類」、「企業類」、「民間團體類」及「政府機關類」4類,計12個推動永續發展的績優單位。

永續會指出,「107年國家永續發展獎」獲獎單位包括,「教育永續發展獎」:長榮大學、新北市米倉國民小學、慈濟大學;「企業永續發展獎」:阿原工作室股份有限公司、崑鼎投資控股股份有限公司、遠東百貨股份有限公司;「民間團體永續發展獎」:社團法人台灣信徹蓮池功德會、財團法人水源地文教基金會、財團法人環境與發展基金會;「政府機關永續發展獎」:內政部營建署、交通部鐵道局、行政院農委會林務局等。

行政院長賴清德今(25)日出席「106年國家永續發展獎」頒獎典禮時表示,「國家永續發展獎」評選流程包括書面初審、實地勘查複審及決審,足見獲獎單位的傑出貢獻,實至名歸。他代表行政院對各獲獎單位表達感謝,期許台灣社會更多公私部門及學校,都能往此方向學習與邁進,持續推動國家永續發展。

賴院長指出,「行政院國家永續發展委員會」推動事項與發展方向與聯合國永續發展目標相互結合。聯合國已宣布17項永續發展目標和169項子計畫,希望世界各國在2016年至2030年根據相關主計畫與子計畫,推動各國政務,台灣目前即比照此方式辦理。此外,蔡英文總統提出的經濟發展模式,包括創新、就業及分配,也秉持此精神來推動。

賴院長進一步指出,以此次獲獎的弘光科技大學為例,除了是綠能學校,並計畫性推廣綠能發電,以年發電量超過130萬度為目標;另南華大學也朝向防災大學發展而努力。此外,其他民間業界不僅在事業經營有成,在國家生態永續發展上也有貢獻,實屬不易,希望公部門、私部門及學校成為三股重要力量,帶動國家永續發展前進。

賴院長今日所頒發「106年國家永續發展獎」,獲獎單位包括「政府機關永續發展獎」:內政部營建署、行政院農委會林務局、衛福部國民健康署;「教育永續發展獎」:弘光科技大學、南華大學、慈心華德福教育實驗高級中學;「企業永續發展獎」:太平洋崇光百貨股份公司、聯華電子股份公司、羅門哈斯亞太研磨材料股份公司;「民間團體永續發展獎」:台灣世界展望會、財團法人雲林縣養殖漁業發展協會。

2016-12-26。「105年國家永續發展獎」頒獎典禮

行政院國家永續發展委員會主辦的「105年國家永續發展獎」頒獎典禮,於105年12月16日下午2時30分,在行政院大禮堂舉行,由行政林全院長親自頒獎,表揚永續發展績效推動卓著單位。

TWECOLIVING:行政院國家永續發展委員會

逢甲大學建築專業學院林衍良老師(左1)指導的建築研究所團隊提案作品「共生之構」,榮獲「2025近零碳建築設計獎」大專院校組近零碳建築卓越獎。

逢甲大學建築專業學院林衍良老師(左1)指導的建築研究所團隊提案作品「共生之構」,榮獲「2025近零碳建築設計獎」大專院校組近零碳建築卓越獎。

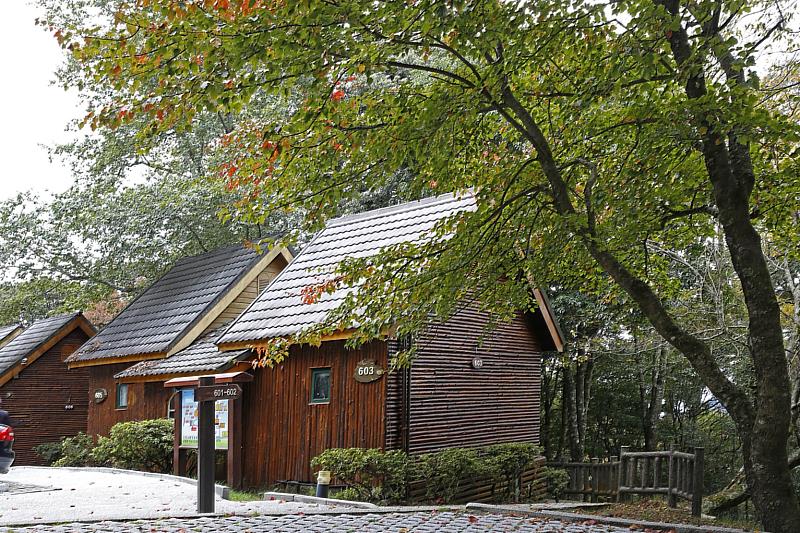

大雪山楓采。

大雪山楓采。

楓紅映雲海。

楓紅映雲海。 鳶嘴稍來山國家步道楓紅滿山。

鳶嘴稍來山國家步道楓紅滿山。

《ISO淨零專書》正式出版。

《ISO淨零專書》正式出版。 ISO 14064-1|組織型碳盤查

ISO 14064-1|組織型碳盤查 專書購買費用

專書購買費用 定價:250 元/本

定價:250 元/本 專書購買連結

專書購買連結

想了解更多淨零學院課程資訊,歡迎上網查詢:

想了解更多淨零學院課程資訊,歡迎上網查詢: